En primer lugar, quiero advertir que este escrito no tiene la intencionalidad de discutir las cualidades militares que adornaban la carrera naval del almirante D. Pascual Cervera y Topete, que eran muchas y nutridas de acciones militares en Marruecos (1853 y 1859), en la Cochinchina (1862-65), en las Filipinas (1862-65), en el Perú (1866), en Cuba, a comienzos de la insurrección de 1868, en el levantamiento de Cartagena de Levante (1873), en la guerra carlista, y nuevamente en las Filipinas en 1874-76. Empero, tiempo llevaba el almirante sin mandar una escuadra naval, mucho menos una que fuese moderna, como la española de la época. Sus últimos cargos habían sido esencialmente administrativos en dirección de astilleros y arsenales, cuando no políticos, pues la última unidad naval a su cargo se remontaba a finales de 1880 y sólo vino a hacer maniobras sobre el agua a finales del 97 cuando fue nombrado jefe de la Escuadra de Instrucción. Recordemos que, en sus propias palabras, Cervera atribuye el alto consumo del crucero Colón «al sistema de calderas y a la poca práctica en su manejo». Esto nos puede alertar de que quienes lo enviaron a conducir la escuadra no atisbaron estas serias deficiencias, ni Cervera estaba realmente preparado para entender, ni mucho menos diseñar, un plan estratégico que superara las limitaciones de su escuadra. Las inconsistencias de sus comentarios afloran cuando expone que desea estar cerca de las islas Canarias para defenderlas con los mismos barcos con los que no quiso defender a Puerto Rico, ni a Cuba, porque, si eran tan inferiores a la flota norteamericana, ¿con qué capacidad las habría defendido? ¿O cómo y con qué habría defendido las costas españolas del Mediterráneo? ¿Qué ventaja real en un combate le habría proporcionado estar cerca de los puertos españoles, si de todas maneras lo iban a hundir irremediablemente en el mar, dada la supuesta y apabullante superioridad naval del enemigo?

No es nuestra intención, empero, ni lo ha sido, desacreditar su última actuación en Cuba en 1898, ni empañar con ello su brillante actuación en aquellos escenarios en los que la Patria había recurrido a él en busca de sus auxilios y servicios. Nuestra misión se ha centrado en buscar las causas más próximas y remotas de la terrible pérdida que para España significó el zarpazo sobre las Filipinas, pero particularmente el de Cuba y Puerto Rico, dos territorios en los que hemos concentrado nuestros esfuerzos investigativos. Sólo hemos querido hacernos cargo de rescatar para la Historia los factores que incidieron en una guerra que tenía que librarse y, librándose, podría haberse ganado, o al menos conseguido para España mejores términos, si contra ella no se hubiese opuesto el espíritu derrotista que desde un comienzo embargó el ánimo del almirante Cervera y contagió al resto de los altos oficiales de la Armada Española.

Sin embargo, creemos que había alguna escasa justificación para que el almirante creyera a pie juntillas en la aplastante superioridad numérica y técnica de la flota norteamericana sobre la española; con ello queremos significar que Cervera tenía razón, en las propias carencias y deficiencias técnicas de la flota española, aunque ignorara las mismas de que adolecía la flota enemiga, que también eran muy variadas y agudas, sobre todo en lo que compete a la precisión de tiro. Esta circunstancia lo llevó a mantener un pesimismo constante que lo condujo a una especie de paralización de la voluntad, a un estado de duda permanente y obnubilación de la realidad en el propio escenario bélico que, dicho sea de paso, ni siquiera le permitió salir cuando todavía podía hacerlo, o salir de noche cuando no debía haberlo hecho de día o, en últimas, haber presentado batalla en alta mar en las cercanías de Puerto Rico o de La Habana. Si hacer esta apreciación y tomar tal licencia sobre un héroe nacional nos es permitida, procederemos a establecer a manera de resumen lo que llevó a perder una guerra que bien pudo ganarse, o que, a través de las pérdidas del enemigo, pudiera haberse suspendido tras unos encuentros navales mutuamente destructivos que, a su vez, hubiesen cancelado el desembarco norteamericano en Santiago de Cuba y obligado a los Estados Unidos a entrar en términos más razonables con España.

Aquí también es preciso anotar que la responsabilidad del almirante iba mucho más allá del desempeño bélico de su flota, porque el bloqueo al que fue sometido en Santiago de Cuba facilitó el eventual desembarco del enemigo en las costas de Daiquirí y el asedio, capitulación y entrega de la ciudad y de toda la isla al ejército norteamericano. Pero esto tampoco significa que los generales españoles destacados en la isla no tuvieran responsabilidad alguna, sí, ellos también fueron responsables en gran medida de la catástrofe militar; los unos por su incuria estratégica; los otros por las inadecuadas defensas que diseñaron; los demás por aceptar una capitulación ante un enemigo virtualmente debilitado, desmoralizado y derrotado. Tampoco, empero, debemos olvidar los yerros de los altos mandos políticos y militares de España misma en la preparación y conducción de la guerra y designación de sus jefes.

Así, los primeros avisos de que iba a haber una guerra con los Estados Unidos —que ya se habían apoderado exitosamente de la mitad del territorio mexicano, que habían comprado Alaska a Rusia y tenían pretensiones sobre Hawái— era una clara advertencia que no podía pasar inadvertida; desapercibidos tampoco los múltiples intentos de comprar la isla de Cuba, ni que comenzaban a armarse para retar a España en Cuba y las Filipinas; menos aún que las relaciones entre los dos países se venían deteriorando a partir del año 1888 de manera progresiva como para que las señales bélicas no fueran harto visibles. Por decirlo de alguna manera, los Estados Unidos lo escribieron en los muros de Madrid, llenaron con grafitis alusivos las calles de La Habana, lo impulsaron sus diplomáticos, lo escribieron en los periódicos denostando la presencia española en Cuba y, finalmente, mintieron con el hundimiento del Maine para declarar las hostilidades. La guerra no fue inesperada, no fue súbita, pues les tomó al menos diez años de preparación, diez años en que España hizo muy poco, y muy mal, para adecuar sus flotas a las nuevas circunstancias geopolíticas, siendo éstas el único medio que tenía para plantar cara al ambicioso enemigo y llevar suministros y refuerzos a sus últimas posesiones de ultramar.

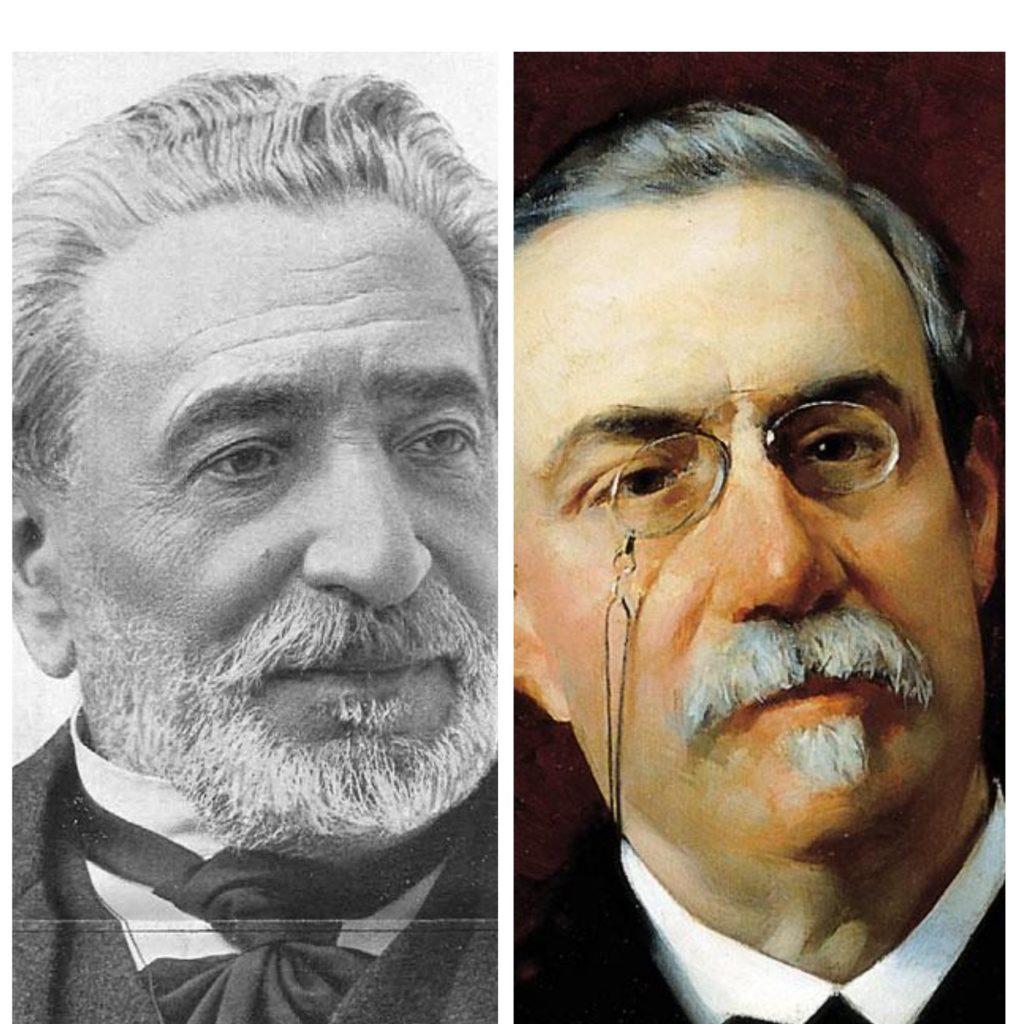

En este punto queremos resaltar que Marcelo Azcárraga Palmero, Ministro de la Guerra bajo el gobierno de Cánovas del Castillo, debía estar informado de la precaria situación militar de España y de las ambiciones de los Estados Unidos sobre la isla de Cuba, muy próxima a su territorio. Por su parte, José María Beránger Ruíz de Apodaca, Ministro de Marina varias veces, estaba todavía más cerca de conocer el deficiente estado de la armada española, como para que se atreviera a sepultar entre 1890 y 1892 el proyecto del submarino de Isaac Peral, cuya construcción naval habría sido definitiva en una guerra contra los Estados Unidos. Beránguer, en su condición de ministro y presidente del Consejo Superior de Marina, escribe a Peral, diciéndole:

«Que como consecuencia de las pruebas realizadas, su torpedero-submarino no cumple las condiciones que su autor prometía…, pero que considera conveniente la construcción de un nuevo buque submarino según los planos que presente el Sr. Peral y bajo su dirección; entendiéndose que dichos planos, que el proyecto en general y la ejecución de las obras han de ser examinadas, aprobadas e inspeccionadas por las autoridades y centros a quienes reglamentariamente corresponde».

Isaac Peral no aceptó el despropósito de las condiciones de Beránguer, por lo que el Consejo Superior de Marina decide declarar inútil la construcción del sumergible. Lo decimos porque si Beránguer hubiese tenido mayor alcance en sus miras, habría puesto en marcha estas armas, suficientemente capaces de causar grave daño a la flota norteamericana con el simple hecho de haberlas transportado a Cuba para defender sus aguas. Debemos recordar que las pruebas hechas en 1888 fueron realmente exitosas y que contaron con la aprobación de diversos científicos de la Escuela de Ampliación y con el abierto entusiasmo del entonces ministro de marina, Manuel de la Pezuela y Lobo, pero cuyos sucesores, Beránger y Rodríguez Arias, desprestigiaron al inventor y a su proyecto, finalmente desechado. Esta sería una de esas decisiones que tendría un alto precio para España diez años más tarde.

Pero no fue lo único ni lo último que tendría un alto precio en el futuro; lo tendría, igualmente, el grado de improvisación en la construcción de los buques de guerra y en la asignación hecha a astilleros con poca o ninguna experiencia en manufacturas navales; tal es el caso del crucero Carlos V, que resultó con muy baja capacidad de combate y que se hallaba en Francia cuando estalló la guerra, por lo que se le tuvo que hacer reparaciones de última hora. Otros, como los cruceros de la clase Vizcaya resultaron de lenta construcción, pues algunos entraron en servicio después de la guerra; Cervera sólo dispuso de tres de ellos y del Colón, de construcción italiana y sin cañones pesados, aunque esto último no fuera un factor definitivo para perder la guerra.

Así mismo, el acorazado Pelayo, y las fragatas Numancia y Vitoria tampoco pudieron combatir por estar siendo modernizados en Francia; por su parte, los tres cruceros del grupo Cisneros estaban en construcción durante la guerra, en tanto las dos réplicas del crucero protegido Reina Regente; Alfonso XIII y Lepanto, fueron defectuosamente hechos como para entrar de lleno en una guerra moderna. Esto no quiere decir, por supuesto, que los barcos norteamericanos fuesen un dechado de virtudes combativas, porque, como se vio, también acusaban grandes defectos, pese a su mayor blindaje; uno de los más graves era su imprecisa puntería de tiro y el hecho de que la activación de sus cañones sobre una misma banda hacía escorar los buques; otra, los desperfectos y averías que sufrían los buques con sus propios disparos, o la cantidad de ojivas que cayeron sobre San Juan de Puerto Rico y Santiago de Cuba y no estallaron (48%); los que cayeron sin precisar los blancos en las mismas poblaciones (80%); uno más era su menor velocidad frente a los buques españoles, que podrían superarlos en maniobrabilidad y despliegue. La supuesta superioridad no podría constituirse en una excusa para no haber atendido lo que sólo podía corresponder a España, por ejemplo, el hecho cierto de que su flota tenía más y mejores torpederos que la de los Estados Unidos, país que tuvo que armar de tubos lanza-torpederos a algunos de sus buques, como el Mayflower, y a algunos otros, para contrarrestar la diferencia ofensiva, aunque éstos nunca llegaron a entrar en acción. Por último, que ninguno de los torpederos españoles hubiesen sido emplazados por Cervera por fuera de la bahía de Santiago, escondidos en alguna ensenada, para atacar de noche a los acorazados norteamericanos que, iluminando la bocana de entrada a la bahía, posaban de blancos perfectos para una emboscada naval, con una precisión de tiro de 3:1.

Sobre estas armas letales no podemos dejar pasar la ocasión para detenernos brevemente en ellas y lo que habrían significado en un combate naval. A tales efectos, debemos retrotraernos al desarrollo que hacia 1905 hiciera la Real Armada Británica en un nuevo tipo de acorazado, el Dreadnought (Sin miedo) de 18.000 toneladas, potentes cañones de largo alcance y cuyo casco y cubiertas estaban recubiertos con gruesas corazas para protegerse de un insignificante enemigo como el que tenía Cervera a su disposición: el torpedero que, bien usado, podía destruir cualquier acorazado que se atravesara en su camino. La razón: su amenaza contra la obra viva de todo buque, la parte sumergida de su casco que no se podía acorazar y vulnerable al invento del capitán español Fernando Villaamil: el torpedero o destructor. Como se sabe, este buque liviano lanza explosivos autopropulsados que navegan sumergidos y que al chocar y explotar contra un buque de guerra, o mercante, produce una enorme vía de agua que ocasiona un seguro y eficaz hundimiento. Este hecho produjo la necesidad de reforzar la capacidad defensiva de las flotas de las grandes potencias marítimas con otro tipo de buques denominados «contratorpederos» destinadas a escoltarlas; no obstante, por su escasa velocidad no resultaron adecuados para proteger los grandes acorazados de finales del siglo XIX. Así que el destructor inventado por Villaamil seguía siendo una eficaz arma contra cualquier flota, por lo que España se armó entre 1886 y 1887 de seis de ellos, Terror, Furor, Audaz, Osado, Plutón y Proserpina; el éxito fue tal, que los ingleses copiaron el diseño y lo rebautizaron «destroyer». Como sabemos, Cervera contaba en su haber con el Furor y Plutón, que habrían podido entrar en acción si el almirante de España los hubiera dejado en alguna ensenada por fuera de la bahía de Santiago, escondidos y al acecho nocturno de la flota norteamericana.

Su ánimo derrotista no le dio para haber diseñado una estrategia que habría sido definitiva para que el almirante pudiera defenderse en mejores condiciones navales. Como alguna vez Napoleón lo dijo, «el coraje no puede ser simulado. ¡Es la única virtud que escapa de la hipocresía!»

¡Y que a veces vence toda insuficiencia!

A partir de estas palabras, se hace imperativo establecer un orden de responsabilidades sobre la catástrofe que significó para España la guerra de Cuba en 1898.

Los responsables de la catástrofe a examen

El gobierno y los altos mandos militares

Toda esta tragedia nos lleva a concluir que, en orden de asignación de responsabilidades por lo que finalmente ocurrió en 1898, debe corresponder a la dirigencia política y militar española a lo largo de estos diez años de preguerra, a saber: desde el primer gobierno de Práxedes Mateo Sagasta (noviembre de 1885 a julio de 1890), pasando por Antonio Cánovas del Castillo (julio de 1890 a diciembre de 1892 y 1895-1897) y volviendo a caer en el segundo gobierno de Sagasta (octubre de 1897 a marzo 1899) y, en últimas, a este mismo mando militar y Consejo de Generales integrado por 18 generales y almirantes, por no haber removido al almirante Cervera de una misión en la que se sentía derrotado por unas fuerzas que de antemano consideraba invencibles.

Creemos que en la misión de defender a Cuba y a Puerto Rico el almirante Cervera debió haber sido remplazado con otro marino más arrojado, más audaz, más convencido de la trascendencia de su misión contra el enemigo, con independencia de que también se hubieran habilitado para Cervera las otras dos unidades, el Pelayo y el Carlos V, negadas por los 18 almirantes que componían el Consejo de Generales. Por otra parte, debemos también registrar en contra de los altos mandos militares las vagas instrucciones de combate recibidas por el almirante, junto con la ausencia de una concepción estratégica más amplia, más precisa, más audaz y perentoria, habida cuenta de las condiciones anímicas del almirante, quien en todo momento advertía a los altos mandos que la guerra se iba a perder, aunque a última hora quiso en Santiago que se le remplazara por otro jefe más competente y con él a su servicio. La incapacidad de los altos mandos de remplazarlo como comandante de la flota expedicionaria es un baldón que habrá de pesar sobre sus cabezas.

El almirante Pascual Cervera Topete

En el siguiente orden de responsabilidades está el propio almirante Pascual Cervera y Topete, cuyos temores, dubitaciones, vacilaciones y falta de arrojo, lo llevaron, primero, a no cumplir la orden de defender a Puerto Rico, en cuyo caso habría tenido que enfrentarse a la armada norteamericana en alta mar y causarle, ciertamente, más daño del que eventualmente le causó en la batalla de Santiago de Cuba (1 muerto y 2 heridos); en segundo lugar, por no haber avanzado, mientras tuvo tiempo, desde Santiago hasta el puerto de La Habana, reabastecerse allí, y entrar en combate con la flota estadounidense en defensa de la isla; porque de haber ido a La Habana, todo el escenario bélico habría sido muy diferente, pues habría hecho variar el plan de operaciones norteamericano que, al conocerse su encierro, se apresuraron a bloquearlo. Es decir, todo el teatro de operaciones habría sido más favorable para España si los pasos dados por el almirante no hubieran inducido a los Estados Unidos a variar los planes previstos, consistentes en plantearle batalla en alta mar. Con tal imprudencia, Cervera les facilitó la victoria. En tercer lugar, por sus mortales dudas y temores suscitados por la falsa y sobrecogedora superioridad naval del enemigo que lo llevaron a esconder la flota donde nunca debió hacerlo, en un callejón sin salida como era el puerto de Santiago; en cuarto lugar, por no haber salido a tiempo de ese puerto en las distintas oportunidades que tuvo para hacerlo (al menos 6 días). En quinto, por no haber dispuesto que los torpederos permanecieran escondidos en las ensenadas del litoral para que pudieran atacar la flota norteamericana amparados por las sombras de la noche. En sexto, por haber dispuesto una salida diurna y en orden de batalla a todas luces inconveniente, llevado por el propósito de huir sin combatir, pegado al litoral cubano, y de paso, anulando la mitad de sus cañones y poniendo la popa de cara al enemigo. Sin embargo, Cervera escribe lo siguiente al general Blanco, Gobernador General de Cuba:

- «…La patria ha sido defendida con honor. La satisfacción del deber cumplido deja nuestras conciencias tranquilas, con solo la amargura de lamentar la pérdida de nuestros queridos compañeros y las desdichas de la patria». Cervera: 9 de julio de 1898.

- Blanco a Cervera: «…Quizás habiendo elegido otra hora para salir hubiera sido distinto el resultado. Sampson asegura en su parte no haber sufrido más que tres bajas. ¿Es eso posible?» Gral. Blanco, 12 de julio de 1898.

Pero hay otro comentario del almirante, tras el hundimiento de toda su flota y ya prisionero de los norteamericanos, que nos deja sin palabras, y tal vez porque los plácemes del enemigo se circunscribían a no haber tenido ningún buque hundido, sino una sola baja humana en la fuga de Cervera, porque combate no dio:

«La gente toda rayando a una altura que ha merecido los plácemes más entusiastas de los enemigos. Al comandante del Vizcaya le dejaron su espada. Estoy muy agradecido a la generosidad e hidalguía con que nos tratan…» CERVERA

El siguiente escrito, que encabeza el libro que recoge documentalmente todo lo acontecido en Santiago de Cuba, nos puede dar una idea del drama que supuso para Cervera haber tomado la funesta decisión de encerrar la flota en la ratonera de Santiago. El texto lo dice todo:

«(Instancia, Señor Don Pascual Cervera y Topete, Contraalmirante de la Armada, a los RR. PP. de V. M., con el más profundo respeto, expone):

Que es notorio que por la destrucción de la Escuadra que mandaba en el combate del 3 de julio de 1898, se instruyó causa en la que recayó providencia del Consejo Supremo de Guerra y Marina, sobreseyendo respecto al exponente y otros más. Pero esta providencia, en la que sólo hubo un voto de mayoría, no parece suficiente para satisfacer a la opinión que, extraviada a raíz de los sucesos y mucho tiempo después, se manifestó en una campaña muy viva contra el honor del exponente, el de la Escuadra que mandó y el de la Marina entera…»[1]

El Capitán General de Cuba Ramón Blanco y Erenas

El siguiente orden de responsabilidades debe corresponder al Capitán General de Cuba, Ramón Blanco y Erenas, por no haber sido más enérgico y haber ordenado la salida nocturna de Cervera del puerto de Santiago en aquellas oportunidades que se le presentaron para hacerlo; recordemos que también reaccionó tardíamente cuando el mando supremo de la flota le fue entregado, y sólo vino a dar la orden perentoria de salir ante la inminente caída de la ciudad antes de que Cervera hundiera la flota en el puerto. Era como si hubiese dicho, «ya que no salió cuando debía, que salga ahora y se haga matar, antes que destruir la flota sin llegar al combate». Y esto no nos retrae de decir que, en este sentido, sus órdenes fueron también incompletas, porque conociendo los procederes anteriores del almirante, no debió dejar espacio para que él decidiera huir, sino haberlo conminado a salir a combatir al enemigo en el mejor orden de batalla posible, así pereciera la flota en el intento, que de todas maneras iba a perecer, como en efecto pereció.

Ahora bien, en el caso de la invasión norteamericana a las costas de Daiquirí, próximas a Santiago, lo que nos resulta perfectamente incomprensible desde el punto de vista militar es que el general Blanco, comandante de todas las fuerzas terrestres de la isla, no hubiese movilizado refuerzos desde la misma Habana y provincias cercanas a Santiago de Cuba para auxiliarla, teniendo a su disposición y al inicio de la guerra un total de 184.647 hombres, mandados por 7.182 oficiales, 20.403 caballos y 5.932 acémilas, es decir, 191.829 combatientes, (según datos de 1897, porque en 1898 se ha estimado que había 250.000 hombres en Cuba), más un cuerpo de voluntarios con 82.033 soldados, mandados por 4.595 jefes, 15.165 caballos (86.628 combatientes voluntarios, de los cuales unos 18.000 estaban situados en La Habana), para un gran total combinado de combatientes de 278.457 hombres en todo el territorio cubano; buena parte de esta tropa voluntaria, como no es difícil deducir, estaba estacionada en la provincia de Oriente. Entonces, si en La Habana estaba destacado el 9% de los efectivos, ¿cuántos había en la provincia de Oriente, la más conflictiva? Sin datos oficiales, digamos que el 20%, es decir, 38.000 hombres, buena parte de los cuales no acudieron al combate.

| TABLA 13 (bis 12) | |

| CÁLCULO APROXIMADO DE LAS FUERZAS DE COMBATE DISPONIBLES | HOMBRES |

| Fuerza inicial disponible para el ataque (viene de la Tabla 11) | 10.530 |

| Más: hombres provenientes de Holguín | 6.000 |

| Más: hombres provenientes de Guantánamo | 4.292 |

| Fuerza total disponible para la defensa y el ataque | 20.822 |

| Fuerza de reserva en la Socapa, el Morro y Punta Gorda | 970 |

| TOTAL EFECTIVOS ESPAÑOLES | 21.972 |

| Total fuerza inicial de ataque enemiga (sin descontar bajas) | 16.000 |

Con las fuerzas descritas en la anterior tabla, aunque no completamente utilizados, se habría podido defender la ciudad aun con los menos imaginativos e ineptos comandantes para haber liquidado al desmoralizado enemigo. Así que ninguna defensa medianamente sensata fue posible, no sólo por la falta de audacia militar del general Linares y del general Toral con las fuerzas disponibles, sino porque ningún refuerzo fue despachado a tiempo por parte del general Blanco en auxilio de la asediada plaza. La siguiente tabla resume el total de fuerzas españolas estacionadas en la isla de Cuba:

| TABLA 14: FUERZA COMBINADA DISPONIBLE EN 1897 | ||

| EJÉRCITO REGULAR | COMBATIENTES VOLUNTARIOS | FUERZA TOTAL DISPONIBLE |

| 191.829 | 86.628 | 278.457 |

Nota: No se toman datos de 1898 por no ser oficiales, aunque podrían alcanzar unos 250.000 regulares.

Vistas las anteriores cifras, cabe también en este punto acotar que más fueron los soldados cubanos voluntarios que pelearon a favor de España, es decir, 86.628, que los rebeldes independentistas que sólo tuvieron en sus filas a casi 43.000 guerrilleros, lo que desmiente el mito de que el «pueblo de Cuba se alzó contra el tiránico dominio español».

El Comandante de Santiago de Cuba, general Arsenio Linares

El siguiente orden de responsabilidad corresponde al general Arsenio Linares Pombo, ¡quien silenciaba las baterías del Castillo del Morro para no causar alarma entre los vecinos de Santiago!, habiendo podido con ellas alejar la flota norteamericana para permitir la salida nocturna de Cervera, así fuese a través de una oportuna orden perentoria por parte del general Blanco. Tampoco debemos pasar por alto la lánguida disposición de la defensa ideada por Linares y heredada por el general Toral, perfectamente inadecuada para una guerra que ya se perfilaba moderna. Mucho menos pasar por alto que no previera la necesidad urgente de que se le enviaran refuerzos suficientes para frenar la acometida del ejército norteamericano y, quizás, derrotar la invasión, debilitado y desmoralizado que había quedado el enemigo a las puertas de Santiago.

Por eso, nos preguntamos: ¿por qué sólo acudió en su ayuda el destacamento de Manzanillo con el general Escario cuando también habría podido acudir el destacamento de Guantánamo con el general Pareja y el socorro de Holguín con el general Luque? En resumen, todo un absurdo defensivo y operacional, porque nadie se puso de acuerdo en el plan a seguir, pues primero se pensó en retirar las guarniciones de Baracao, y de Sagua de Támano, para reforzar la segunda línea; luego se pensó en que era mejor que siguieran allí para ejercer vigilancia, lo cual no facilitó una operación de retaguardia contra las tropas enemigas. Por tales desacuerdos, no se llegaron a concretar ningunas acciones y el despliegue defensivo quedó en la misma posición ideada de antemano, es decir, esperando el ataque con una tropa estacionaria cuyas delgadas líneas no ofrecían una defensa creíble ante un embate masivo del enemigo. A este general le cabe la mayor responsabilidad de haber consentido que se montara un simulacro de combate para, presumiblemente, rendirse bajo el fuego enemigo.

El Segundo Comandante de Santiago de Cuba, general José Toral y Velázquez

Por último, la responsabilidad del general José Toral y Velázquez, quien fue parte en montar la farsa militar de mantener el honor de no haber capitulado sin un combate de por medio. Más aún, de mantener una inexplicable inacción al no haber iniciado acciones de combate frente al cercano colapso militar del ejército enemigo, situación que podría haberse colegido, cuando, sin fuerzas para más, el enemigo detuvo la ofensiva desde el 2 al 7 de julio, a partir del cual se negoció la farsa. Inexplicable resulta también, que habiéndole llegado el 3 de julio 3.708 hombres de refuerzo provenientes de Manzanillo, no hubiera iniciado una ofensiva que habría dado al traste con las debilitadas, enfermas y desmoralizadas fuerzas enemigas, no se diga ya de haber empleado con más imaginación logística y astucia los 8.000 hombres en las trincheras si nos atenemos al Acta Justificativa de Capitulación del 15 de julio de 1898; o los 10.530 disponibles si se suman los 2.530 sustraídos de la Socapa, del Morro y Punta Gorda, según se desprende de la Tabla 11; no se diga ya de los 11.500 que dice esa misma Acta Justificativa de Capitulación del 15 de julio de 1898, como total de la fuerza disponible, que para nosotros sería de 20.822 hombres, según los cálculos hechos en la Tabla 12, que resultan más coherentes y aproximados si se hubieran pedido a tiempo los hombres de Holguín y de Guantánamo. Por todo esto, afirmamos que fueron muchas las oportunidades habidas para empatar o ganar esta guerra, tanto en lo naval como en lo terrestre, ¡porque ni la armada, ni armas, ni el ejército invasor norteamericano eran tan superiores como nos los han querido mostrar!

¿Qué clase de jefes militares había desplegado España en la isla? ¿Había la decadencia peninsular permeado a todos los militares con la decadencia y opacidad del espíritu? ¿Había la emancipación del resto de América penetrado tan hondo en los hombres de su tiempo que ya nada de esto y del honor poco importaba? ¿Había un propósito no escrito de capitular bajo el signo de una derrota militar, ya por la decadencia, ya por el hartazgo, ya por todo lo que invade la voluntad cuando no se percibe salida alguna de la destrucción de todo cuanto nos rodea? Creemos que no, que lo que los había paralizado era el miedo, una verdadera conjura del miedo, por la supuesta superioridad aplastante de los norteamericanos, mito que se fue perpetuando en las filas castrenses desde el inicio mismo del conflicto. No recordaron que el éxito no es sólo función de los recursos materiales, sino que también lo determina el empleo de la habilidad, la decisión y la gestión, ejemplo de lo cual ha sido abundantemente dado en todos los campos del hacer.

Que España ya no era la misma era más que evidente. Hacía años había perdido el vital empuje que lanza los pueblos hacia la grandeza y a las gestas heroicas; no es sino recordar las palabras de Bolívar al referirse al ejército español el 10 de febrero de 1823 en las guerras de independencia de la América continental:

«…[nuestros soldados] no tienen la admirable propiedad que es la excelencia que tiene el ejército español del Perú, de hacer marchas y contramarchas sin disminución de fuerza… sus jefes y oficiales no duermen por estar cuidando de la tropa… No hay amigo ni enemigo que no cuente maravillas de este ejército español, y a fuerza de repetírmelo lo voy creyendo. Hace doce años que mantienen la guerra y hace doce años que son victoriosos con muy ligeras desgracias».

Y España no era la misma desde dos episodios que antecedieron esta vergüenza histórica: la batalla del Puente de Boyacá el 7 de agosto de 1819, pactada de antemano por el general Barreiro con la insurgencia bolivariana, que consolidó la independencia de la Nueva Granada; en segundo lugar, la batalla de Ayacucho, pactada de antemano por el virrey La Serna y el general Canterac el 9 de diciembre de 1824 con las fuerzas rebeldes bolivarianas del Perú, que consolidó la pérdida del imperio continental. Estos dos antecedentes han de sumarse a la conjura de Santiago de Cuba del 15 de julio de 1898, porque fue la gradual desmoralización lo que, finalmente, dio la victoria a las armas de las repúblicas americanas. Tal como lo dijo Gilipo, en las Guerras del Peloponeso,

«Cuando los hombres sufren un revés en aquello que creen ser superiores, la opinión de sí mismos les resulta más debilitada de lo que sería si antes no se hubieran considerado superiores».

El puñal de Farsalia se había clavado en la Patria, Madre de América, tres veces. Y tres veces se habría de cubrir el rostro con la toga ensangrentada.

[1] Pp. iniciales, Guerra Hispano-americana.

Kosmospolis Revista digital de Historia, Política y Relaciones Internacionales kosmos-polis

Kosmospolis Revista digital de Historia, Política y Relaciones Internacionales kosmos-polis